Otros datos importantes sobre el proceso de mezcla racial en Costa Rica

Sobre el proceso de mezcla racial en Costa Rica, Morera & Barrantes (1995) citando a Meléndez, 1985, 1974, Tinoco: 1977 y Morner, 1992, indican que se originó en buena parte porque la conquista fue realizada, esencialmente, por jóvenes varones y originada ante la carencia de mujeres blancas. Durante la colonia también participaron escasamente las mujeres.

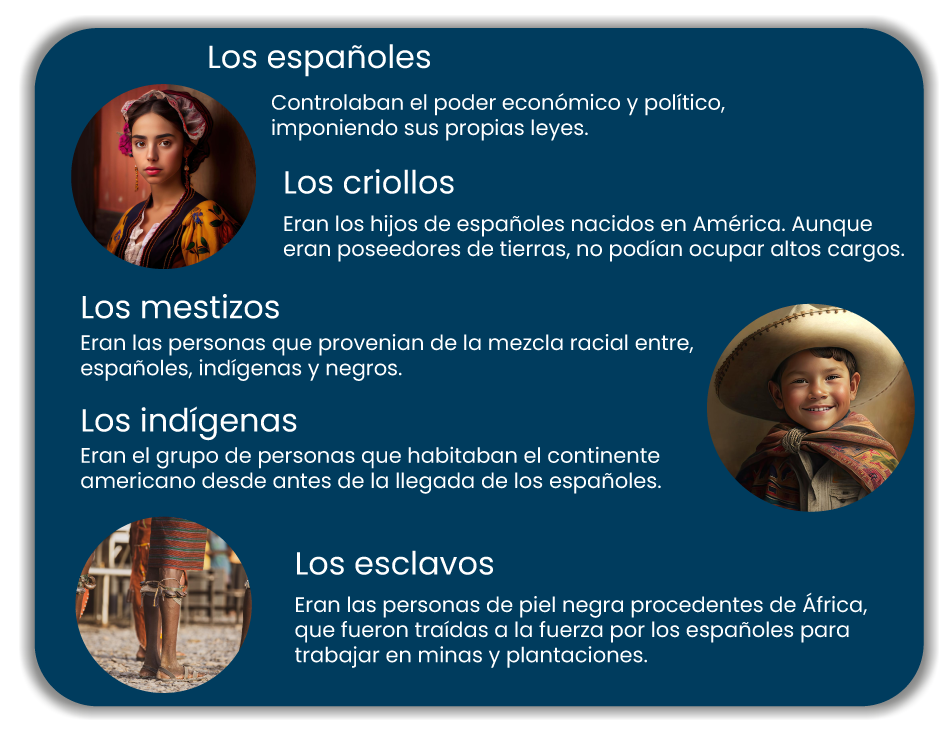

El mestizaje fue otro componente en la conquista de América y esclavización temprana de los indios, porque el estupro y la violación eran asuntos naturales para los españoles desde la guerra contra los moros. Entonces, en la sociedad colonial costarricense, el mestizaje fue un elemento característico de las tres etnias presentes. La clasificación oficial de las cuatro castas principales en la América colonial incluyó españoles, indios, mestizos y mulatos. Este sistema fue inspirado y defendido por la Iglesia Católica por sus nociones sobre limpieza de sangre y de cristianismo nuevo, pero adoptado y consolidado por el Real Fisco al asumir las mismas divisiones para la imposición de tributos. Con el tiempo se hizo más intricando el surgimiento de subcastas, estas se colocaban dentro de cada una de las castas principales, conforme el grupo al que pertenecían regularmente. Una vez adoptada esta clasificación multirracial, llegó a ser cada vez más difícil seguir criterios estrictos para aplicarla, al continuar el mestizaje.

Por tanto, a finales de la Colonia, el régimen de castas iba a ser doblegado por el mismo fenómeno que había ayudado a crearlo: el mestizaje entre las diversas combinaciones étnicas haciendo de Costa Rica un territorio multirracial.

De los constantes intercambios y mezclas entre los mundos culturales de españoles, indígenas, africanos, mestizos, mulatos y zambos, surgieron nuevas manifestaciones culturales. Este proceso de transculturación favoreció la fusión de los elementos propios de cada uno de estos grupos. Entre los ámbitos en que podemos evidenciar este proceso están: el arquitectónico, gastronómico, lingüístico y religioso.

En América predominó la religión católica impuesta por los españoles desde su llegada, la cual durante la época colonial produjo un sincretismo religioso, en el que el cristianismo fue asimilado a partir de los rasgos tradicionales de indígenas y africanos. También surgió un idioma que enriqueció al castellano al incorporar vocablos del náhuatl, maya, huetar, chorotega y otros idiomas indígenas. Entre los mestizajes de la vida cotidiana no podía faltar la comida, todo un crisol de sabores, colores y olores incomparables, siendo otro elemento indiscutible en la identidad cultural de las regiones.

Finalmente, y de acuerdo con el historiador Raúl Arias (2007), el período colonial también determinó el nacimiento de la identidad del ser costarricense, y una base social, económica y cultural. Entre el siglo XVI y el XVIII, los habitantes de Costa Rica habían sufrido un lento y complejo proceso de transformación, producto de los períodos de conquista y colonización impuestos por los españoles. Los pueblos indígenas habían pasado de ser seminómadas, de variado origen étnico e idiomático, a una población urbano-rural mestiza, con una clara presencia de sangre española sobre la fuerte sangre india y negra, aunque las tres se conjuntaron para conformar el futuro ser costarricense.